整動鍼|栗原誠先生

技術の背景には、熱い探求心がある

整動鍼とは何か。 臨床から生まれた新しい鍼灸のカタチ

整動鍼 考案者 栗原 誠先生

(一社)整動協会代表 / 養気院・はりきゅうルームカポス 院長

この仕事は、やっぱり「楽しい」と思えないと続きません。

でも、実際の臨床では効果が出ずに悩んだり、心ない言葉を受けて自信をなくすこともある。

じゃあ、どうすれば楽しくなるのか?

僕は変化を出せる鍼こそが、その答えだと思っています。

変化を患者さんと共有できたとき、臨床が一気におもしろくなる。

そんな場をもっと増やしていきたいと思っています。

目次

整動鍼とは何か? 「動き」にも着目した鍼の技術

整動鍼は、その名の通り「動きを整える」ことに着目した鍼の技術です。

従来の東洋医学では、「気の流れを整える」という考えに基づいてツボが使われてきました。ツボを使うことで、内臓や筋肉に作用し、全体のバランスを整えるというのが基本的な考え方です。

しかし実際の臨床現場では、ツボを使った直後に「可動域が広がった」「足が軽くなった」「動きが良くなった」といった、目に見える変化がよく起こります。そうした経験から、「流れ」だけでなく「動き」にも注目してツボと身体の関係を見直していこう、という発想が整動鍼の出発点となりました。

この考え方を例えるなら「星座」のようなものです。星座は、空にある星を線で結ぶことで形を作りますよね。星そのものは変わらなくても、線の結び方によって全く違う星座になります。

同じように、ツボの位置(=星)は変わらなくても、どうつなげるか(=線)で身体の見え方や反応は変わる。整動鍼は、この「線の結び方」を“動き”の視点から見直し、体系化してきた技術なのです。

この発想をもとに、私たちは10年以上にわたり、臨床の現場でその理論と技術を磨いてきました。

整動鍼という名前に込めた想い

鍼灸師って、“使う道具”を説明しているだけなんですよね。

でも、それって「何をする人なのか」までは説明できていない。

たとえば整体師って、言葉の中に「体を整える」っていう目的が入ってるじゃないですか。

「何をする人なのか」が、ある程度イメージできますよね。

でも鍼灸師は鍼と灸という道具の名前が入っているだけで、

それを使って何をするのかは伝わらない。料理人だって、「フライパン使ってます」とか「包丁使ってます」とは言わないのに、

鍼灸は道具にフォーカスされすぎてるな、と思ったんです。

正直、整体師に対する嫉妬心がありました(笑)。

「整動鍼って、何やるの?」って聞かれたときに、一言でイメージできる名前が欲しかった。

「動きを整える」って言えば、それだけでだいぶ説明がしやすくなる。

そう思って、整動鍼という名前にしました。

ツボは動きで判断する | 整動鍼の明確な基準

ツボ、反応点、触診…いろいろありますよね。 まず最初に出てくるのが「古典的なツボ」。たとえば分かりやすい例で言うと合谷。

じゃあ、この合谷の効果ってどうやって測るの? 合谷に鍼を刺すこと自体は、誰でも「それらしく」できる。でも、そのあとに「効いてるかどうか」ってどう判断するの?ってなると、みんなだんだん曖昧になってくるんです。 だから私はいろいろやってみました。

合谷って、教科書的には「示指寄り」に取るじゃないですか。 でも逆に、母指側にずらしてみたら? もっとまたのほうに近づけてみたら?そんなふうに、刺す位置をずらして刺し分けしてみたんです。 そうすると、胸鎖乳突筋の出力が変わる、動きやすくなる、痛みが取れるつまり、「変化が出る場所」と「出ない場所」があることがわかった。

ここでポイントなのが、「効いてるか効いてないか」は動きのチェックでわかるってこと。 これ、術者側にとってすごくわかりやすい。 もし動きが全然変わらないなら、それはツボを外しているか、もしくは別のツボが正解だったということ。 でも、外したように見えても別の効果が出る場合もある。

たとえば、こっちに打ったら胸椎2番に変化が出た。でも、違う方向に打つと胸椎1番に効いた、みたいなこと。 もし胸椎1番しかチェックしてなかったら、2番の変化には気づけなかったわけです。 ツボって、いろんな流派によって微妙に取り方が違いますよね。

でも、実際にいろんな取り方を試してみると、全部が間違ってるわけじゃないってことに気づくんです。 それぞれのやり方で、目的が違っていたというだけなんです。 でも、この「目的の違い」って言葉では共有しづらいんですよ。 みんなで話し合っても、わかりづらい。だけど、「動き」で判別すれば、それがすごく明確になる。 だから整動鍼では“動き”を主軸にしているんです。 「じゃあ、“流れ”は無視するの?」って思われるかもしれませんが、そういうわけではありません。 ただ、共通の言語として“動き”があると、理解しやすくなるということです。

整動鍼技術の芽|技術開発は気づきの連続から

日々の臨床の中で気づきが出てくるんです。

若い頃、患者さんに鍼をして、効果を実感してもらえるときもあれば、そうでないときもある。

でも、ときどき本当にびっくりするような反応が起こることがあって。

どこに行っても治らなかった症状が一発で軽くなったり、まるで魔法みたいだねって言われたり。

そういうクリティカルヒットが、人生の中で何度かあったんです。

そんなときの鍼の打ち方や位置、条件は、全部ノートに書き留めていました。

最初の頃は、正直ちょっと罪悪感もあったんです。

勉強会で教わったわけでもない、自分がたまたま気づいたことを使うのは「ズルいのかな?」って。

だから、当時はこっそりノートに書いて、こっそり使ってました。

でも、そのこっそりノートがどんどん分厚くなっていって、あるときふと思ったんです。

「これ、ただの記録じゃなくて、何か法則性があるんじゃないか?」って。

それで始めたのが、ツボとツボの関係性を見直す作業です。

「ここが効いたなら、もしかしてこことここもつながってるんじゃないか?」という感じで、ツボ同士の結びつけを意識するようになりました。

このあたりは、前に話した星座の例と一緒です。

だから、技術開発っていうとちょっと違うかもしれないけど、気づきの集積ですね。

「気づいたことは必ずメモをする」っていうのは、今も昔も変わらずやっていて、

それが整動鍼を進化させる原動力になってると思っています。

セミナー講師としての心構え|仕事を続ける原動力は楽しいという実感

一番は、「楽しい」って思えることです。

この仕事、やっぱり楽しいと思えないと続かないですし、それをどうやったら実感できるかを常に考えています。

鍼灸師になるときって、みんな夢を抱いてこの道に入ってきてると思うんです。

でも、いざ臨床に出てみると、思ったように効果が出なかったり、患者さんから心ない言葉をかけられたりして少しずつ「楽しくないな」っていう感覚が蓄積してくることもあると思うんですよね。

じゃあ、それを払拭するには何が必要なのか?

僕はやっぱり変化を出せる鍼だと思っています。

患者さん自身がその変化を実感できて、なおかつそれを仲間と共有できる

そういう体験が「楽しい」につながると感じているので、そういう場づくりを意識しています。

🔗 この記事は、InstagramLIVEで配信された内容を一部編集・再構成したものです。

現場の声をもとに開発された細鍼管

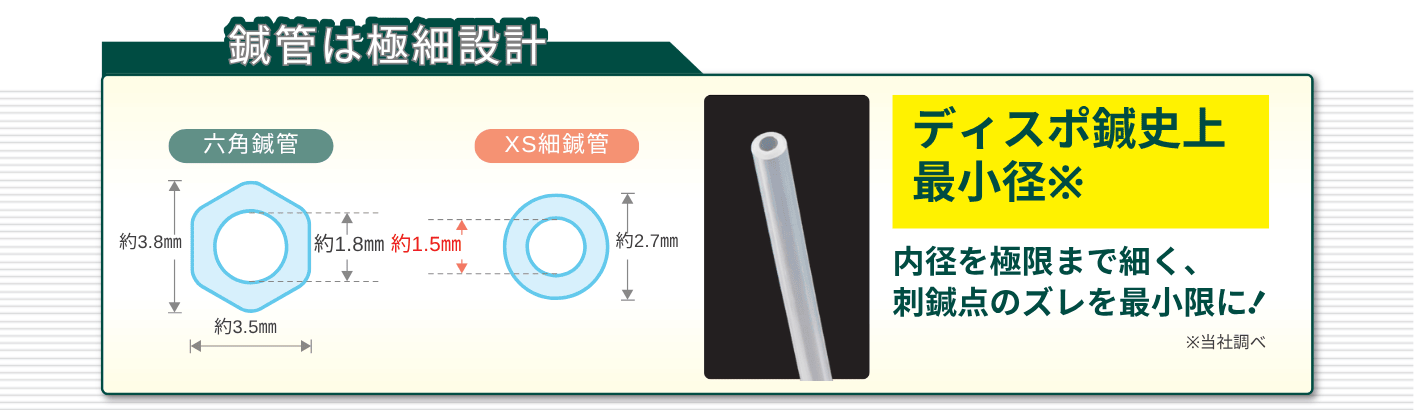

刺鍼時のブレを最小限に抑えることを追求し、内径約1.5mmの極細鍼管を実現した「ユニコの細鍼管」

従来の鍼管で課題とされていた“刺鍼点のズレ”に着目し、ミリ単位での正確な刺鍼を可能にする極細設計が特長です。

内径を極限まで細くすることで、鍼のブレを抑え、ツボを正確にとらえる刺鍼が可能に。ディスポ鍼史上最小径(※当社調べ)を誇り、再現性の高い施術をサポートします。

現場の声をもとに開発された本製品は、臨床精度を高めたい鍼灸師の方に最適です。